… quelques fleurs des champs « cueillies » il y a quelques (prin)temps déjà

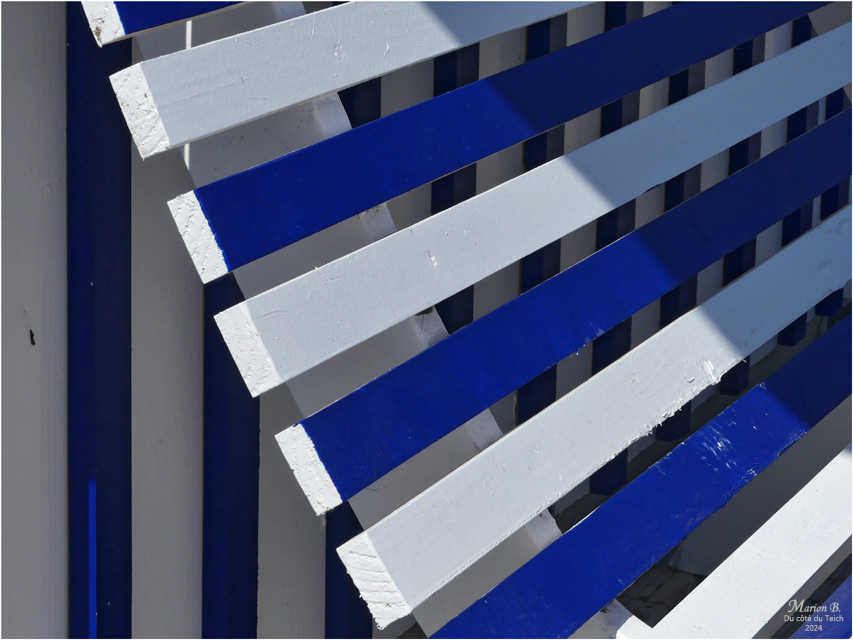

Sur le petit port de Biganos – Avril 2024

Plages des Arbousiers et de Péreire, face au phare du Cap-Ferret – Janvier 2024

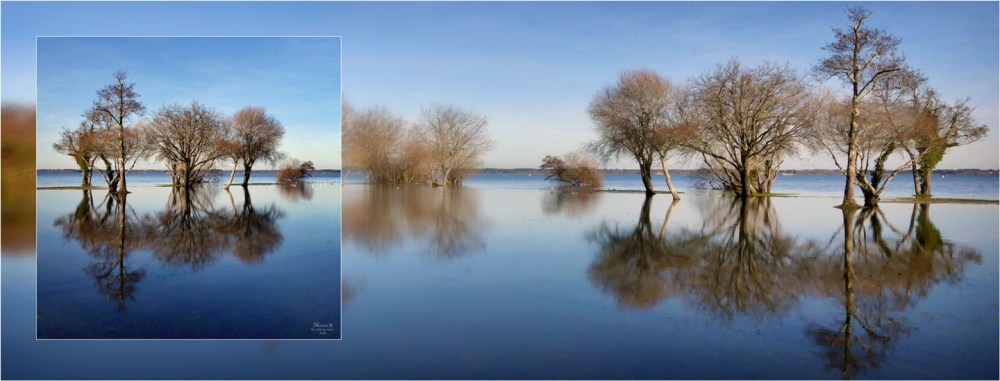

Lundi 23 Février, à Gastes – Non loin du port des Brochets cerné par les eaux du lac, quelques arbres (et mouettes) font également trempette !

Et pour la petite histoire…

L’aire de jeux s’est transformée en parc aquatique…

… et désormais, on apprend en priorité à piloter des hydravions !

(voir le site d’Aquitaine Hydravions)

Piper PA18 « Super Cub » amphibie, ce 23 Février

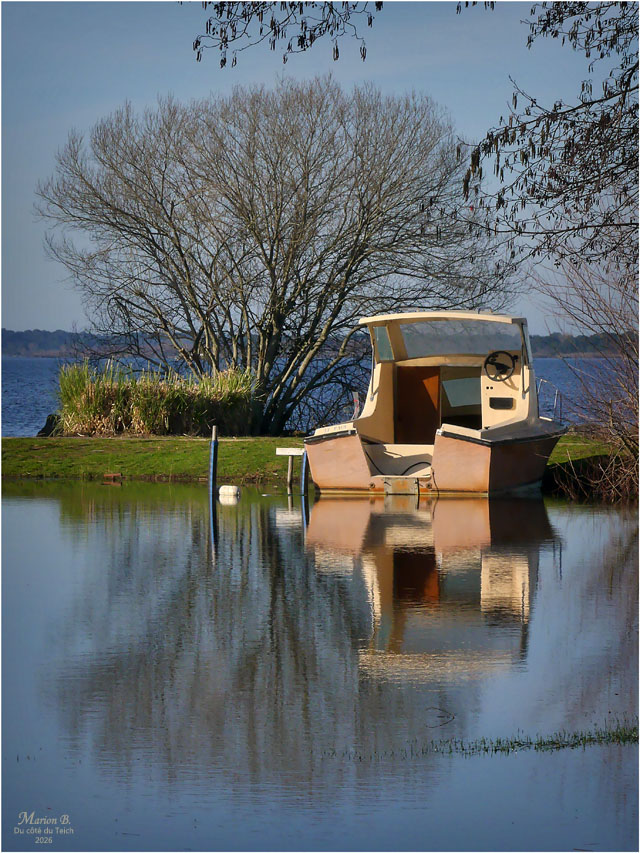

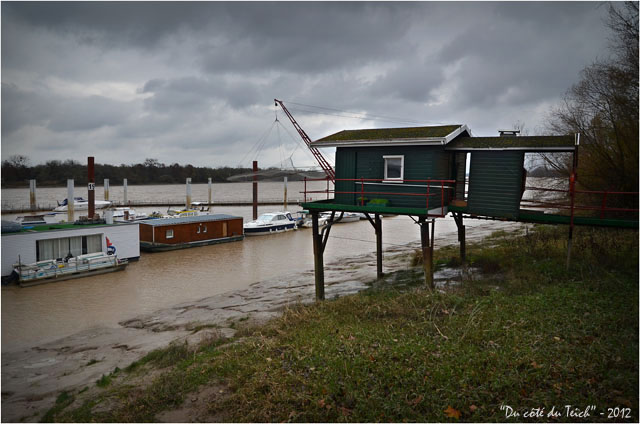

Vous vous souvenez peut-être des abris à bateaux du port des Brochets, à Gastes, sur le lac de Parentis et Biscarrosse :

Suite aux pluies incessantes de ce dernier mois, les eaux du lac les ont encerclés ; cette fois-ci, nous n’en verrons donc que les arrières !

Port des Brochets, Gastes (40) – 23 Février 2026

Devant une cabane du port d’Audenge, Février 2026 et Juin 2024

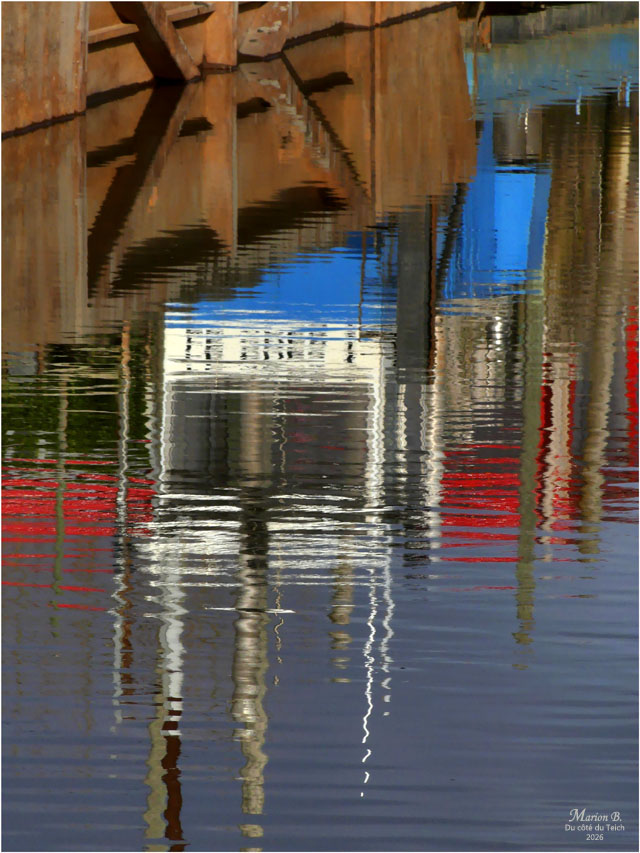

Les travaux de dragage et de consolidation des berges Nord du port de plaisance ont débuté cette semaine à Audenge.

Ce samedi, le CDES 1 et divers engins du CDES étaient visibles à l’entrée du port, sur la plage Saint-Yves et sur le chenal du port ostréicole :

Port ostréicole d’Audenge – ce samedi 21 Février 2026

(1 bannière et 1 photo)

Lac de Cazaux, le 2 Janvier 2021

(1 bannière et 22 photos)

La Promenade Fleurie est un site floral créé par la municipalité (de Mimizan) dans les années 1970-72, situé au bord du lac d’Aureilhan (côté Mimizan bourg) ouvert au public toute l’année. Cette promenade aménagée sur 800 m permet la découverte de plus de 400 espèces de végétaux. Elle est qualifiée en 2001 comme l’un des plus beaux sites fleuris de France et permet dès 1994 à Mimizan d’obtenir sa 4e fleur au Concours des Villes et Villages Fleuris (renouvelée en 2024). En 2020, elle obtient le trophée « Fleur d’Or » des Villes et Villages Fleuris.

(source : Wikipédia/Mimizan)

en savoir + : Mimizan-tourisme/la promenade fleurie

13 Février 2024 – Une jolie balade découverte par hasard ce jour-là, sur le lac d’Aureilhan et Mimizan : « la promenade fleurie »

Certes, ce n’était pas encore la saison des fleurs, et je n’ai pas eu l’occasion, comme je l’aurais souhaité, d’y retourner aux beaux jours. Mais les berges du lac, avec les hangars à bateaux (comme ceux du port des Brochets, à Gastes) valent aussi le détour. Et surtout, un peu de ciel bleu, c’est toujours bon à prendre !!

Le lac, les tonnes de chasse, les hangars à bateaux :

Lac d’Aureilhan Mimizan, le 13 Février 2024

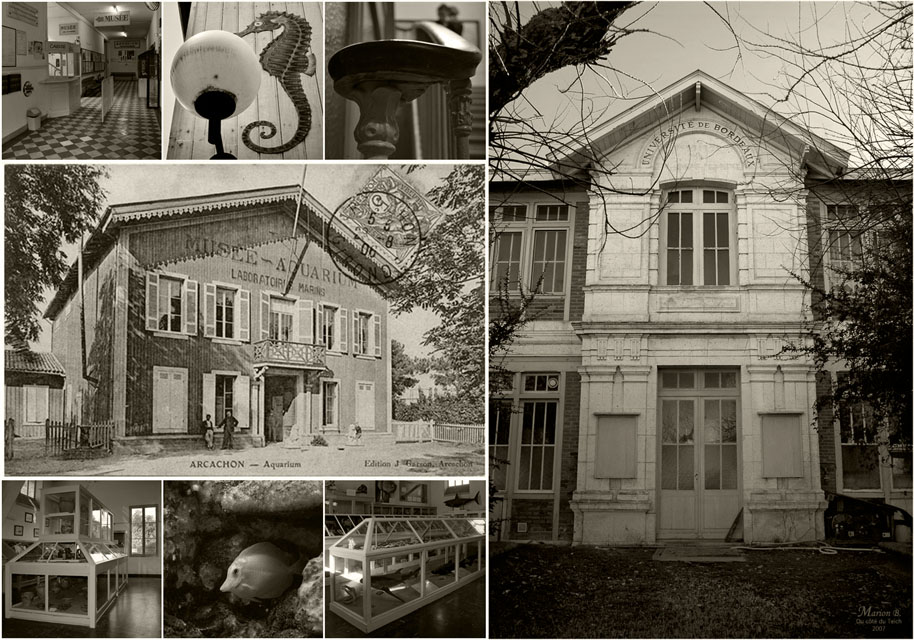

Avis de tempête (décidément…) pour les promoteurs et les partisans du projet bling-bling d’hôtel 5 étoiles, en lieu et place du Musée-Aquarium et de la station marine, embellie pour les défenseurs du patrimoine !

A suivre…

Merci Pierre d’avoir relayé cette info !

Musée-Aquarium d’Arcachon (1866) et station marine

Article Premium de Bruno Béziat – Sud-Ouest.fr

Publié le 12/02/2026 à 18h00

Arcachon : la justice confirme l’illégalité du permis de démolir du musée-aquarium

La bataille devant la cour administrative d’appel portait sur le permis de démolir des bâtiments qui abritent notamment le musée-aquarium d’Arcachon, fermé au public en raison de sa vétusté. La justice a confirmé que l’on ne pouvait démolir un patrimoine bâti, qui doit être conservé selon les règles d’urbanisme (…)

A LIRE DANS VOTRE JOURNAL SUD-OUEST DU SAMEDI 14 FEVRIER

LIRE L’ARTICLE DU CPDAC (Collectif Populaire de Défense des Aquaria Convoités),

avec l’intégralité du jugement de la Cour Administrative d’Appel sur le projet de démolition du Musée-Aquarium d’Arcachon :

Tous les épisodes de ce long feuilleton, à retrouver ici :

2011 à 2019 :

Musée-Aquarium d’Arcachon et POA : des nouvelles du front… de mer

L’Université de Bordeaux ne pouvait financer son projet de POA au petit port qu’après la vente des terrains place Peyneau, la démolition des bâtiments existants et l’aboutissement du projet d’hôtel 5 étoiles. Les très nombreux recours contre ces deux projets « Kolossaux » lui ont fait renoncer… pour un temps du moins.

Ancien projet de POA au petit port

Ancien projet d’hôtel 5 étoiles place Peyneau

2019 à ce jour :

Le risque de démolition subsiste L’Université de Bordeaux souhaite la division en deux de son terrain de Peyneau pour y rénover en 2ème ligne une station marine revue à la baisse et vendre l’autre partie en 1ère ligne à un promoteur, pour un nouveau projet d’hôtel 5 étoiles… Les recours s’enchaînent. L’obtention du Label Ville Impériale par Arcachon le 2 Mai 2025 permetra-t-elle de sauver ce patrimoine datant pourtant du Second Empire ?

1er plan : station marine et Musée-Aquarium

Soirée de mercredi faite de contrastes : l’or olympique pour les danseurs sur glace Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, et la tempête Nils qui commence sa démonstration non pas de grâce mais de force…

Petite collection de lampes-tempête (aucune médaille en or dans ma besace !) :

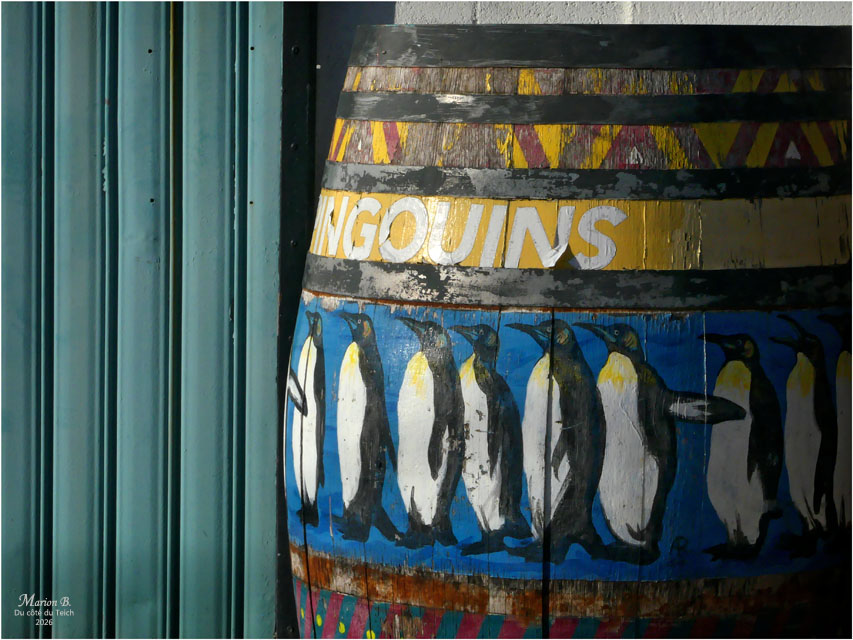

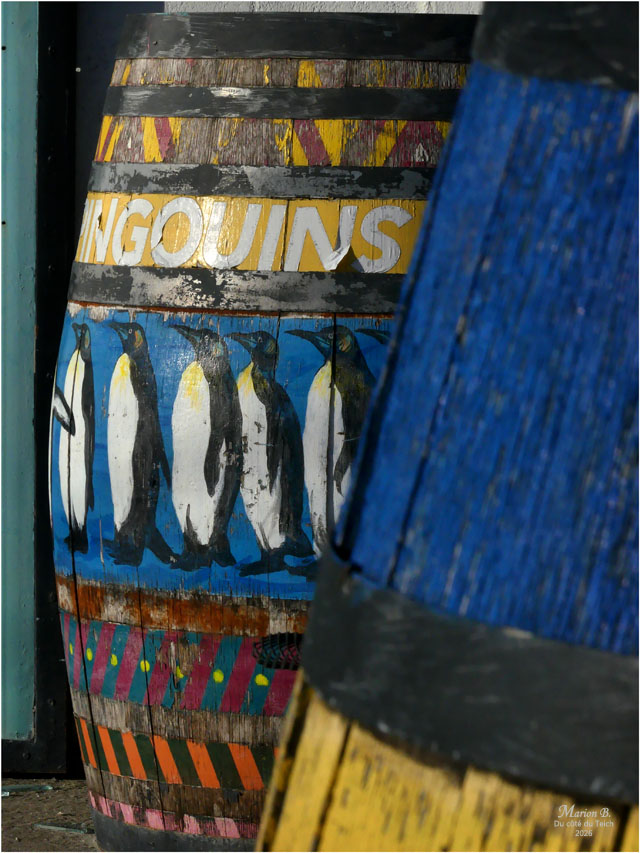

Le climat s’étant un peu raffraîchi au Groenland ces dernières semaines, il n’est pas impossible que ces pingouins là, venus encore une fois prendre leurs quartiers d’hiver sur le Bassin d’Arcachon, prolongent leur séjour. D’autant plus qu’ils y ont trouvé le gîte, le couvert, et de quoi noyer leur chagrin !…

(trêve de -mauvaise- plaisanterie, vous les avez souvent croisés sur ces pages, les pingouins (manchots en réalité !) et les tonneaux trônant sur le port d’Andernos et participant aux cabanes en fête !)

Port d’Audenge – 03 Février 2026

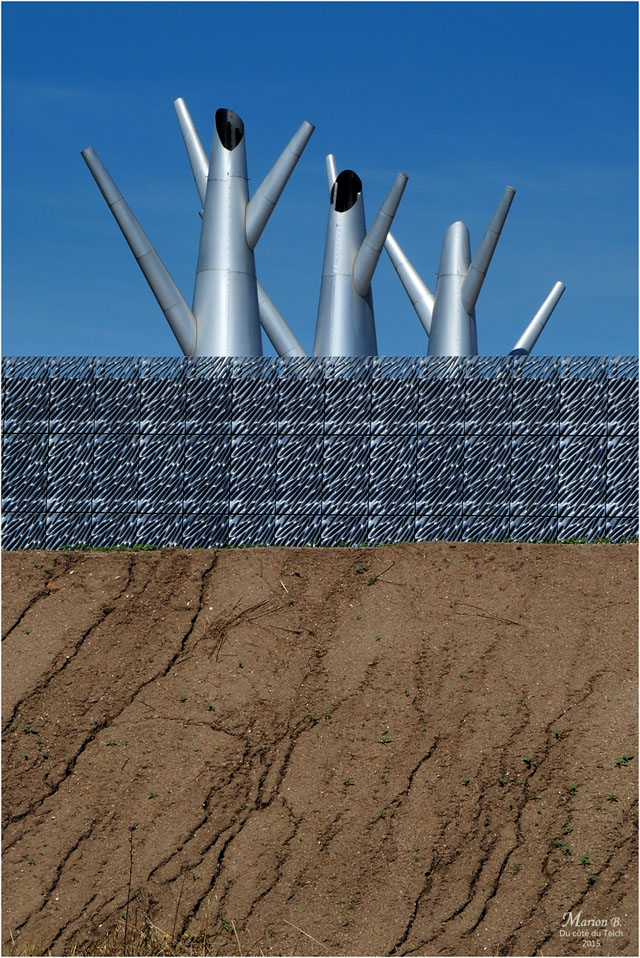

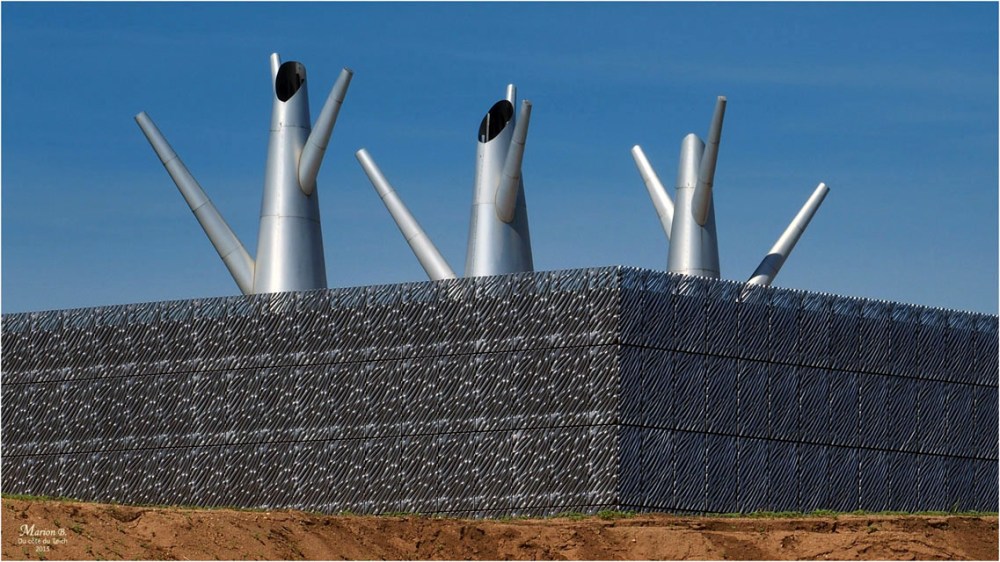

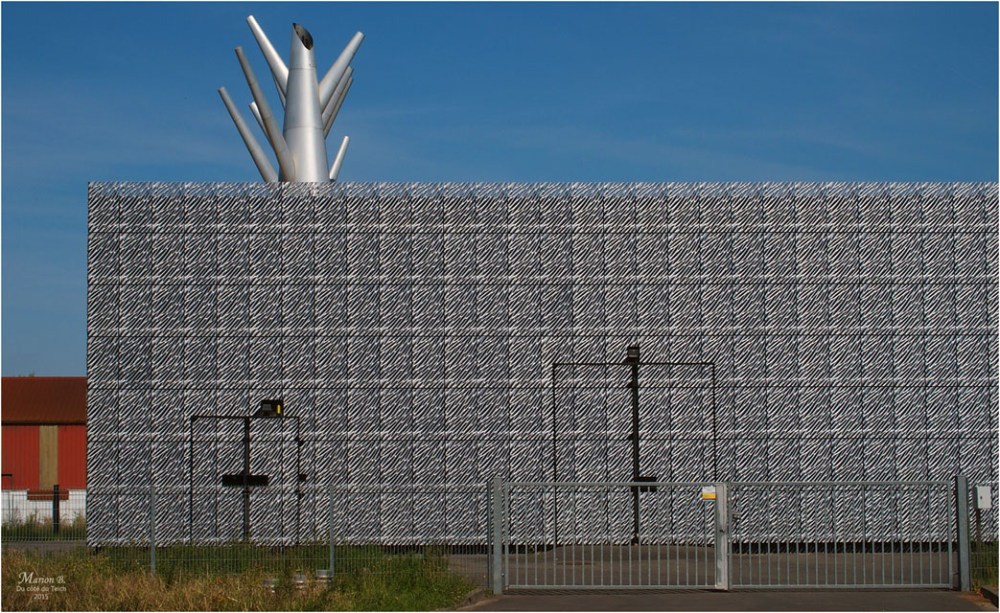

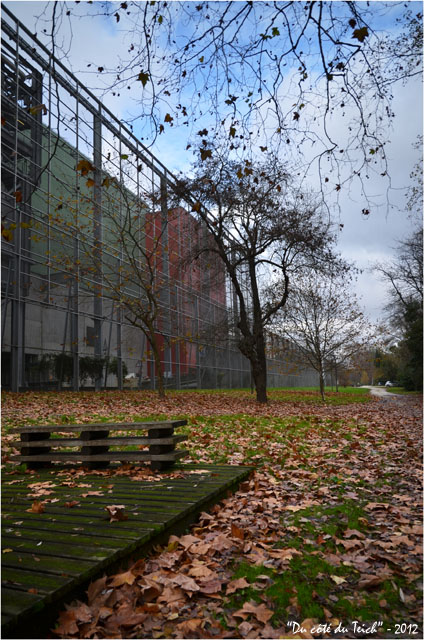

Bassin de stockage et de dépollution des eaux – Bastide-Brazza, Bordeaux – Août 2015

Revoir la Vendée, l’île d’Yeu… et l’I.BOAT des bassins à flot ! (séquence « nostalgie »)

L’iBoat (aussi écrit I.Boat ou I.BOAT) est un ancien ferry de 687 m2 sur 3 niveaux. Anciennement nommé La Vendée, qui effectuait la traversée entre l’île d’Yeu et Fromentine de 1969 à 2006, reconverti ensuite en salle de concert, discothèque et espace culturel pour conférences et expositions, bars et restaurants, situé aux Bassins à flot dans le quartier Bacalan au nord de Bordeaux et inauguré en 2011. (…)

en savoir + sur l’I.BOAT et l’ancien ferry La Vendée (page Wikipédia)

(mise à jour de Février 2026)

Le 15 janvier 2026, une fermeture administrative d’une durée de deux mois est prononcée par le préfet de la Gironde à la suite d’une agression sexuelle ayant eu lieu deux mois avant au sein de l’iBoat. Le 11 février, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de l’établissement.

Voir le site officiel de l’I.BOAT

« I-BOAT », Bordeaux – le 9 Octobre 2014

Ce même jour, la Vendée, Babette, la Dame de Shangaï et les péniches du bassin à flot n°1 :

Touret sur la plage d’Arcachon (fond de disque dur !)

Ce même jour :

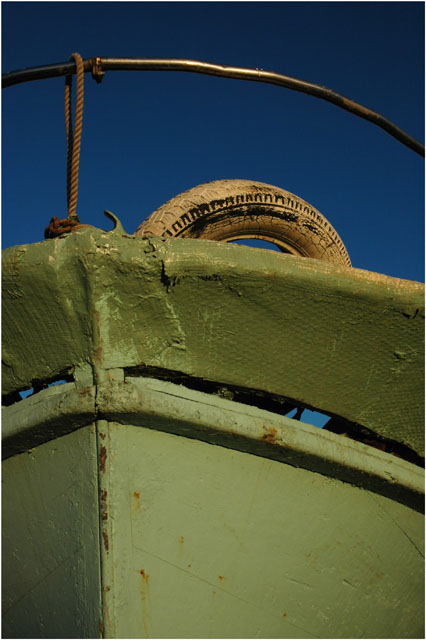

Chaland, pinasse et casiers, sur le port de Gujan – Novembre 2010

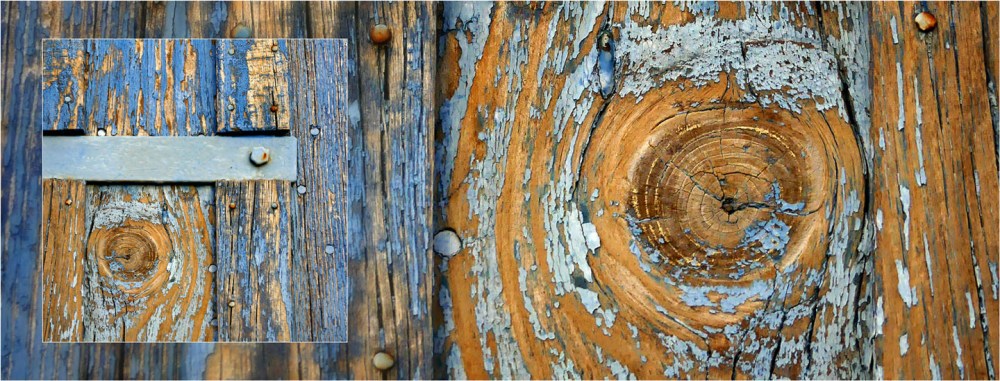

Il y a tout juste un an, à Saint-Dizant-du-Gua (17), par une journée riche en émotions, je croisais une porte bleue et son « master ». Aucun master ni mystère pour celle-ci, qui attend seulement un petit coup de pinceau !

Cabane ostréicole, port de Gujan – Décembre 2025

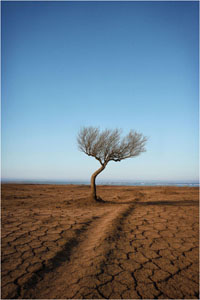

J’ai failli vous présenter « le tamaris de l’apocalypse », pour la rime et surtout parce que Sud-Ouest l’avait inclus dans cette image générée par IA, illustrant un article du 28 Juin 2025, sur les risques climatiques…

Dans un contexte « un peu » anxiogène, on se focalisera sur la météo clémente de ce mercredi et cette balade entre la passerelle et Meyran.

Ambiance du jour…

Sentier du littoral, Gujan-Mestras – ce 14 Janvier 2026

Ceci n’est pas une fable !

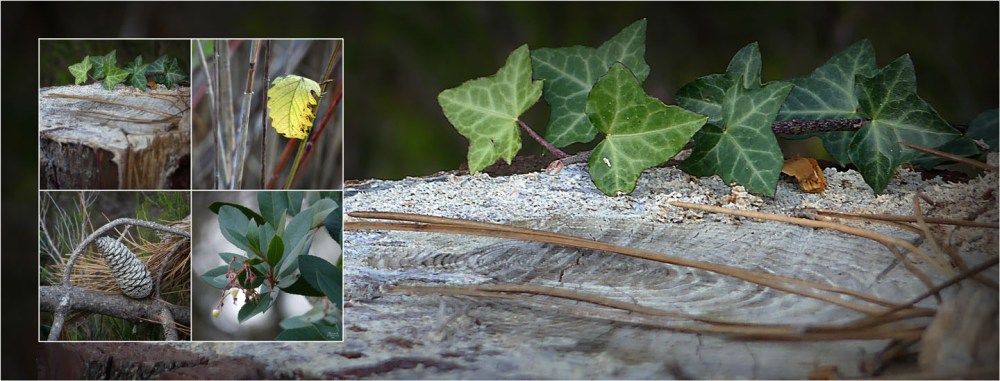

Peu de petites virées ces derniers mois, mais de nombreuses balades de santé en forêt, au départ de la maison, avec parfois quelques images… histoire de casser la cadence !

Balade en forêt du Teich – 22 Novembre 2025

6 Janvier 2026 – C’était le redoux, avec quand-même un petit vent du Nord vivifiant ! Comme assez souvent, je venais d’assister au retour de nombreux bateaux au port, depuis la terrasse d’une cabane à huîtres, entourée de ganivelles.

Une des plates ostréicoles de retour au port de Meyran (Gujan-Mestras)

Que 2026 soit riche en couleurs et moments de bonheur… avec un optimisme à toute épreuve !

Merci pour vos derniers articles, voeux, et petits mots. J’y répondrai dès que possible. A bientôt !

Vieux chaland sur un port de Gujan-Mestras, le 31 Décembre 2025

Sur un port de Gujan-Mestras – Décembre 2025

à la verticale, façon poisson d’Avril et à l’horizontale, en mode poisson dans l’eau :

Flotteur, cordages et ferrailles sur un port – 27 Décembre 2025

Non loin de la cabane bleue et jaune, on retrouve nos « piliers » de rugby et de bar…

… et en ce dimanche de Champions Cup et Challenge Cup (à ce qu’on m’a dit…), ces trois beaux bébés sortaient probablement d’une troisième mi-temps, et somnolaient au pied de vieilles barriques !

Restaurant le Platane, à Taussat – le 14 Décembre 2025

Ambiance du jour, sur la plage des Arbousiers, à Arcachon : contre toute attente, un temps de rêve, 15 °C, quelques voiliers sur le Bassin, et ce catamaran enchaîné et cadenassé, contraint de lézarder au soleil…

Catamaran ce 15 Décembre 2025

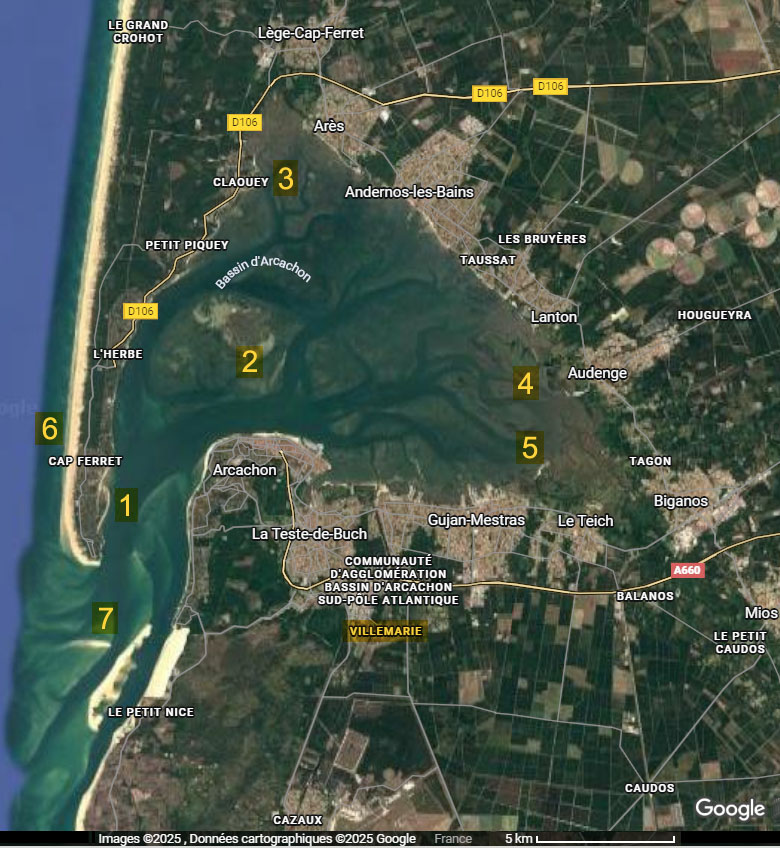

Comme annoncé, les images ne sont pas à la hauteur (!!) de l’évènement. Mais l’essentiel est ailleurs et je m’estime très chanceuse d’avoir « hérité » de ce baptême en avion léger !

Direction donc l’aérodrome de Villemarie, à la Teste-de-Buch. La météo était très clémente et les conditions de vol idéales, au dire du pilote d’Izi-Fly.

Quant à l’ULM, il n’avait plus grand-chose à voir avec celui de grand-papa où j’avais pris place il y a seize ans… Davantage de confort cette fois-ci, sous une verrière. Un peu moins d’adrénaline peut-être qu’en plein vent sous une voile. Pas dit d’ailleurs que j’aurais maintenant je courage de m’y hasarder, donc tout allait pour le mieux !

Allez, attachez vos ceintures !

ULM Bristell XL8, préparatifs, vol, et aérodrome de Villemarie :

Au fil du vol :

1 et 3 – Pointe du Cap-Ferret, phare, jetée Bélisaire, Claouey, Jane de Boy et réserve naturelle d’Arès et Lège :

2 – Ile aux oiseaux et cabanes Tchanquées :

4 – Domaines de Certes et Graveyron, port et ville d’Audenge :

5 – Le Teich (limite de la réserve ornithologique, château de Ruat, ville et au loin lac de Cazaux-Sanguinet) :

6 et 7 – Pointe du Cap-Ferret, passes, Bassin d’Arcachon, , bancs d’Arguin et du Toulinguet, dune du Pilat :

Et cerise sur le gâteau : les Pyrénées ! (très très loin, très très floues !)

Site IZI-FLY :

L’ULM Bristell XL8 :

Sources images : https://bristell.fr/xl8/ et https://www.xl8.fr/

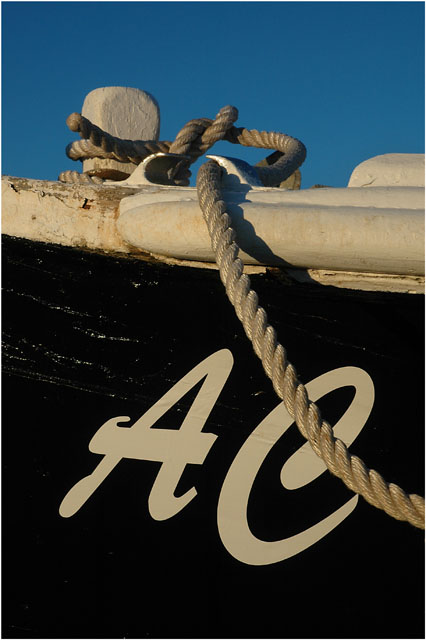

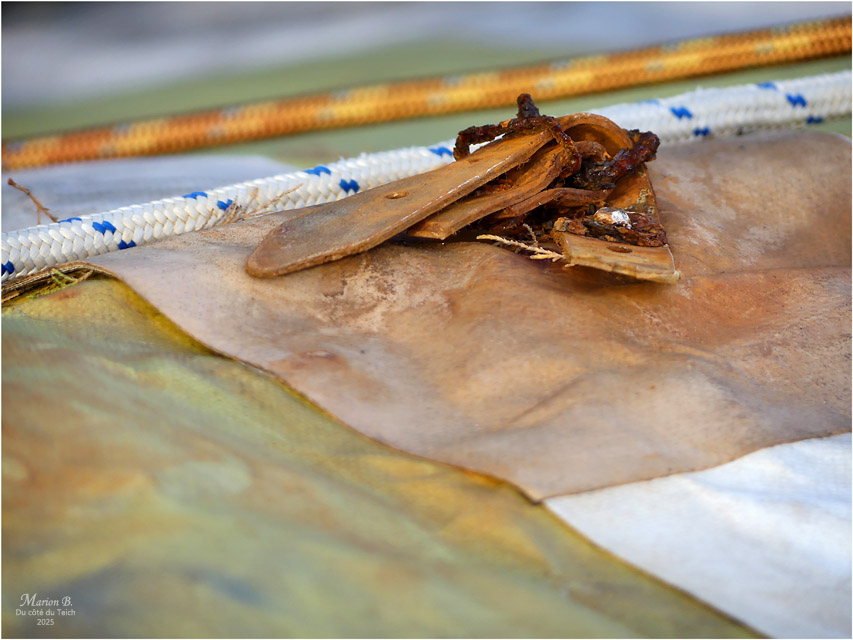

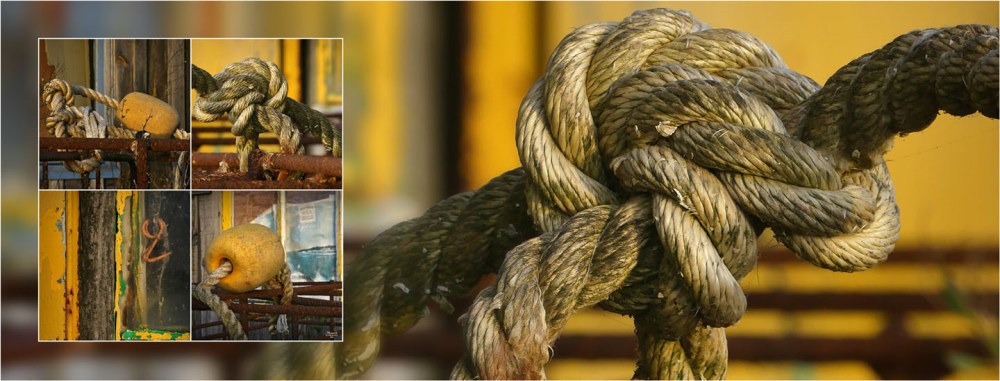

Pas beaucoup de temps pour poster quelques images du Bassin d’Arcachon vu du ciel. Bref passage sur le blog avec ce sac de noeuds vu sur une bâche antique !

Sur un port de Gujan,le 6 Décembre 2025

Ce même jour :

Ne pas s’y tromper : les bouts sont frambant neufs (la preuve en photoS), mais la bâche, elle, a vécu !

Encore une série manquant de poésie, mais l’exercice m’amuse ! Et les toutes dernières images, hier à Andernos puis cet après-midi au dessus du Bassin, manqueront de saveur, comparées à mes souvenirs !…

Sur un port de Gujan, le 6 Novembre 2025

(1 bannière et 7 photos)

Sur un port ostréicole de Gujan-Mestras – 6 Décembre 2025

Indestructible (ou presque), cette vieille bâche, toujours en service sur un port. Cette année des bouts flambant neufs la maintiennent en place.

A suivre…

Ce 6 Décembre 2025

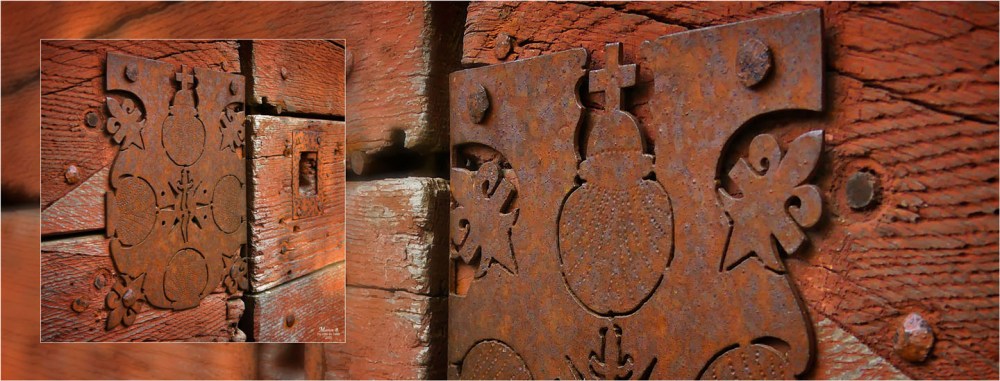

Je vous avais déjà présenté l’église Saint-Michel du vieux Lugo en 2017. Nous y sommes retournés cet automne, pour une balade dans la forêt avoisinante et quelques nouvelles vues, notamment des vitraux.

En savoir + et voir autres photos de l’ église Saint-Michel du vieux Lugo le 15 Novembre 2025

(2 bannières et 1 photo)

Imaginons-nous en été, avec 20 degrés de plus, un jeudi soir entre 18h00 et 20h30. Ce serait l’apéro crevettes, à la rotonde du port de Pauillac, sous le regard envieux de La Fayette !

Ambiance un peu différente ce mercredi de Novembre, où écharpes et chocolats chauds étaient de rigueur ! Mais vraiment heureuse de cette balade dans le Médoc, la première depuis Mars dernier…

Rotonde et capitainerie du port La Fayette de Pauillac – ce 26 Novembre 2025

(1 bannière et 2 photos)

Cassy, face à Arcachon et à la presqu’île du Cap-Ferret – ce 21 Novembre 2025

(1 bannière, 1 photo)

La feuille rebelle :

Erable rouge, dans la plaine de Bigorre (65) – 30 Octobre 2025

(1 bannière, 14 photos)

En l’absence de nouvelles photos, nous nous perdrons encore dans les couloirs du temps !

Je n’ai plus eu l’occasion de retourner à Artigues, sur la rive droite de la Garonne, depuis cette matinée de Novembre 2015, où par chance, j’avais eu une petite heure à tuer dans un endroit regorgeant de richesses architecturales.

Découvrir sur le site officiel de la ville, l’histoire et le patrimoine d’Artigues-près-Bordeaux.

Eglise romane Saint-Seurin et son cimetière, non loin du château Bétailhe

Artigues-près-Bordeaux, le 6 Novembre 2015

Ce même jour :

Par le trou de la serrure (!) – Lumière divine à Saint-Seurin – château Bétailhe

Suite du flashback – Quartier des Bassins à flot et caserne Niel à Bordeaux, ancienne friche Beynel au Teich, et piste de skateboard à Arcachon Péreire.

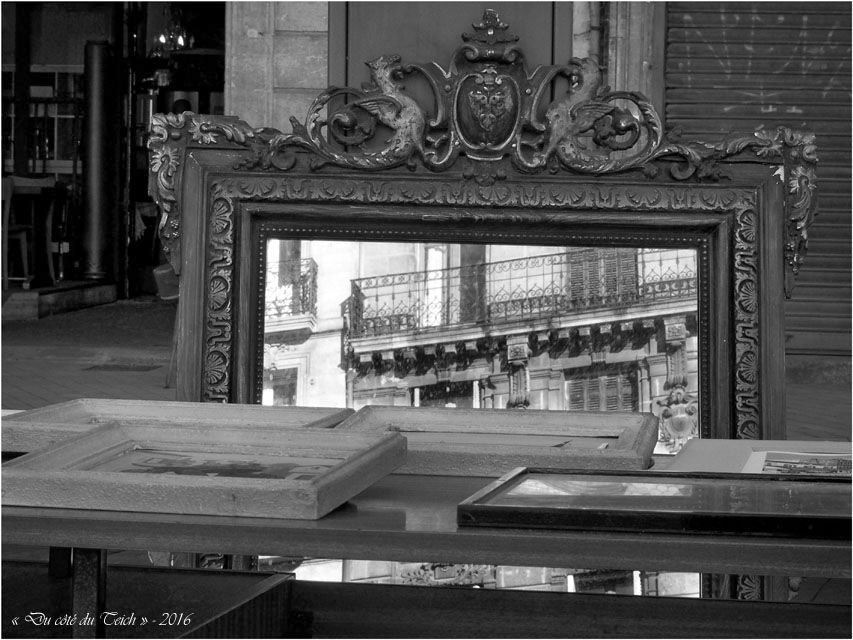

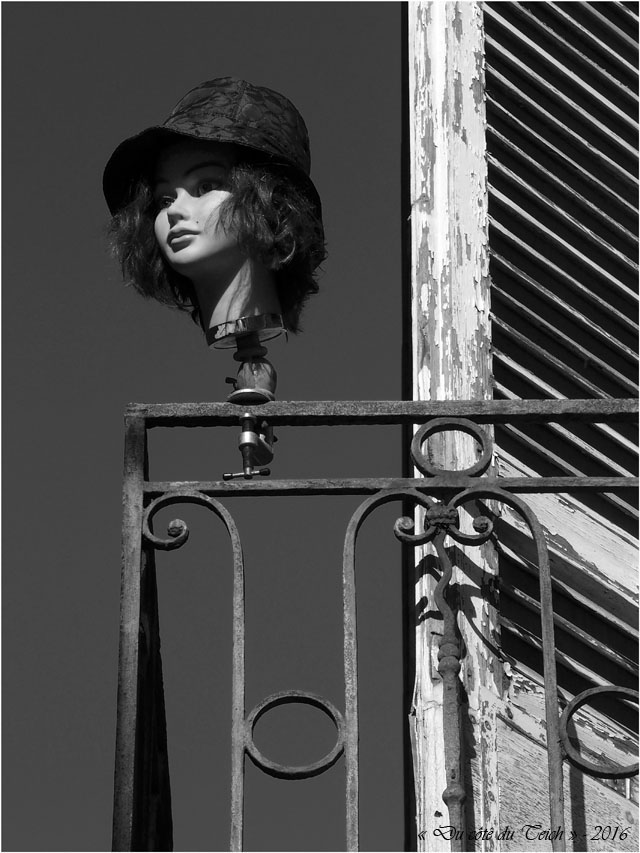

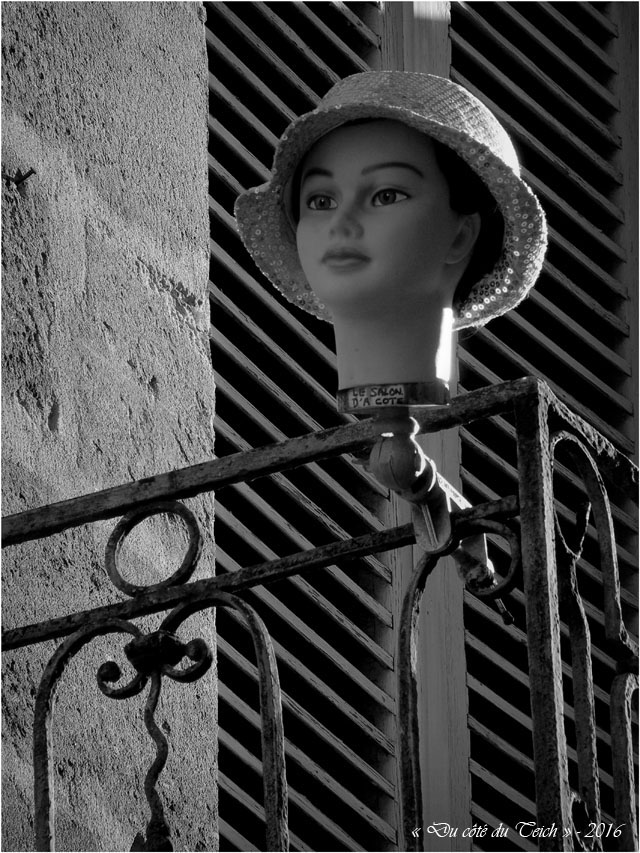

Flashback années 2014-2018 – Rambarde du pont de pierre, balcon d’un salon de coiffure du vieux Bordeaux, cadre quartier de la Bastide et miroir au marché St Michel, ombres et reflets…

Séquence nostalgie, ce même matin de Novembre 2012 – D’autres vues des rives d’Arcins, entre carrelets et usine de retraitement des déchets, version couleur cette fois :

Bègles, le 28 Novembre 2012

En savoir + sur mon centre commercial préféré !!

Cet après-midi, au parc public du port du Teich – Un chat à l’affût sous un saule pleureur, de l’agitation dans les branches, et un petit passereau très vif portant bien justement son nom de « pouillot véloce » ! Le chat n’a pas insisté, moi un peu plus, mais il ne faudra pas être exigeant sur la netteté de la prise (de bec !).

Pouillot véloce – ce 13 Octobre 2025

(1 bannière et 4 photos)

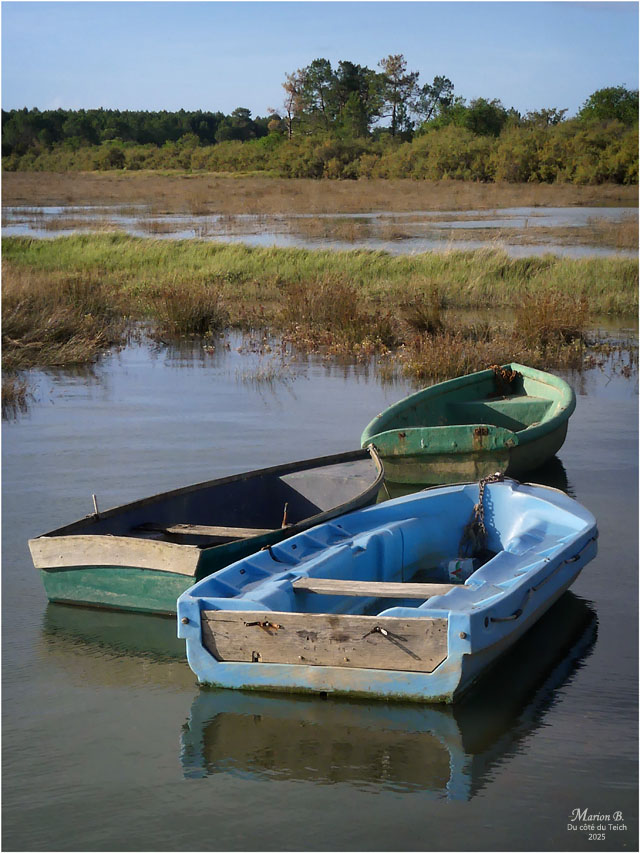

La marée a commencé à descendre, l’eau va bientôt se retirer des prés salés d’Arès. La lumière est bien vive, les barques ne sont pas toutes d’époque, mais le moment est paisible !

Arès, ce dimanche après-midi

Un peu de douceur bienvenue en ce 30 Septembre particulier pour moi, cette année… Sur l’étang, il ne reste que quelques fleurs de nymphéas, il fallait tendre l’oeil et attendre que les roseaux dansent dans le bon sens !

Sur « mon » étang habituel – Septembre 2025

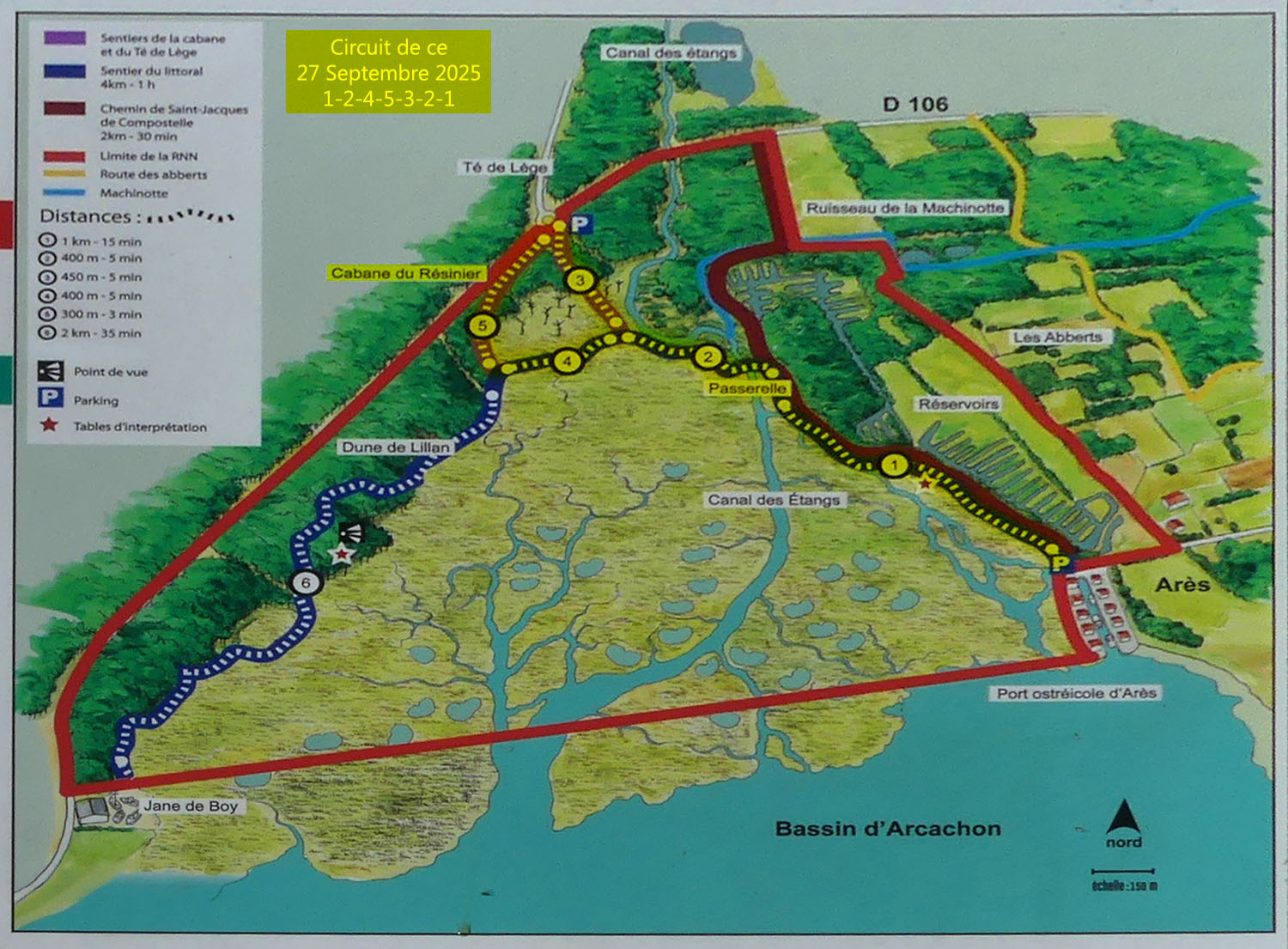

Dans le billet précédent, j’évoquais la balade de Samedi sur la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des prés salés d’Arès et de Lège.

Par manque de temps, nous irons seulement à la cabane du résinier, au nord de la réserve et à mi-parcours. Petite randonnée d’environ 4,5 km, facile et agréable. (voir carte ci-dessous)

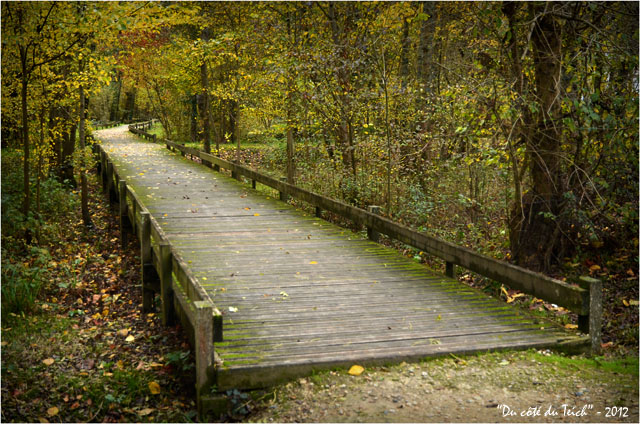

Du port à la passerelle (repère 1) :

Les habitués du blog connaissent par coeur ce sentier, entre Bassin et réservoirs à poissons, parcouru entre autres en Avril 2017 (du temps de l’ancienne passerelle) ou en Octobre 2023.

On franchit la passerelle, on longe brièvement le Canal des Etangs (repères 2 et 4) :

On entre dans une zone boisée autour de la cabane du résinier de l’association Cap termer (repère 5) :

Le chemin du retour (repères 3 et 2) :

On retraverse la nouvelle passerelle du Canal des Etangs :

Une panne de batterie et un dernier regard (de smartphone) sur la passerelle et les prés salés !

Merci de m’avoir suivie, et à une prochaine fois j’espère, jusqu’à Jane de Boy !

Ne pas se fier à la « sombritude » de ces deux images, prises avec mon téléphone, sourire aux lèvres et sous un grand beau soleil !

C’était au retour d’une jolie boucle que je n’avais jamais faite, sur les prés salés d’Arès et Lège, vers la cabane du résinier, en attendant de pouvoir la poursuivre un jour jusqu’à Jane de Boy.

Passerelle du Canal des Etangs, prés salés d’Arès et Lège – le 27 Septembre 2025

(galerie 51 photos)

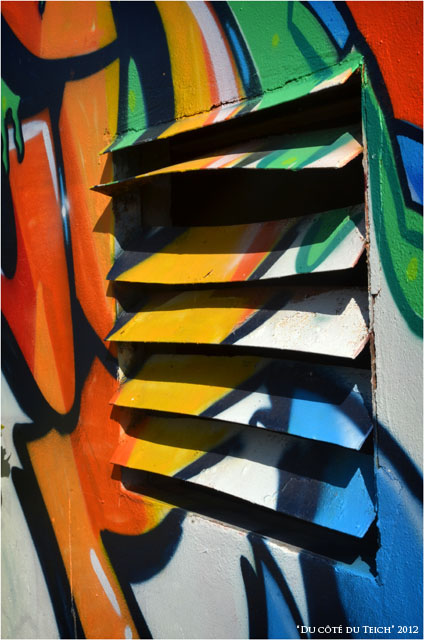

Une pause improvisée (donc doublement appréciée !) au garage moderne de Bordeaux-Bacalan.

Garage associatif pour mécanos chevronnés ou novices, ce lieu insolite et convivial, qui accueille également spectacles et expositions (*), est une mine d’or pour les amateurs d’objets disparates !…

(*) tout cet été, Marie Laure Drillet expose au garage moderne

.

Garage moderne, le 16 Juillet 2015

Garage moderne, le 16 Juillet 2015

.

(« Neptune favorise ceux qui partent » : devise du Belem)

« Le Belem (1896) est le dernier trois-mâts barque français, le plus ancien trois-mâts en Europe en état de navigation et le second plus grand voilier restant en France. Construit à Nantes, utilisé notamment dans les Antilles, puis tour à tour anglais, italien puis à nouveau français, cet ancien voilier de charge, plusieurs fois transformé, motorisé et rebaptisé, pour divers usages (croisière de luxe et navire-école), fut finalement déniché par hasard à Venise par un amateur nostalgique dans un piteux état à la fin des années 1970. Racheté grâce à l’appui d’une grande banque française qui finance la fondation qui entreprend sa restauration, il est aujourd’hui reconverti dans le cabotage, offre des stages d’initiation et de découverte aux passionnés, sert entre autres et accessoirement à la Marine nationale pour l’entraînement de ses mousses et apparaît dans les grands rassemblements de gréements traditionnels.

Le Belem fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 27 février 1984. »

(Source Wikipédia – Lire la suite…)

.

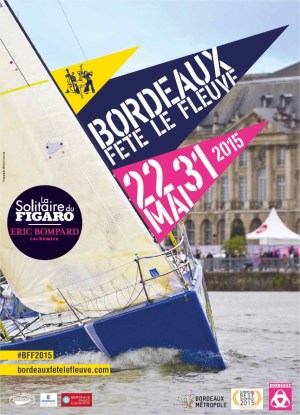

Le Belem, à l’occasion de « Bordeaux fête le fleuve » – 28 Mai 2015

.

ooOoo

.

en savoir + sur « Bordeaux fête le fleuve »

en savoir + sur « Bordeaux fête le fleuve »

.

ooOoo

.

Revoir les photos de 2013 avec un autre 3 mats, Mexicain :

le Cuauhtemoc

.

:-D

Le Cuauhtémoc (« l’aigle qui descend sur sa proie » en nahuatl), du nom du dernier empereur aztèque, est un voilier de type trois-mâts barque battant pavillon mexicain. Son port d’attache est Acapulco.

Construit à Bilbao en 1982, il est propriété de la Marine mexicaine qui l’utilise comme navire-école. Il est un symbole au Mexique car il illustre l’esprit de combativité et d’indépendance, par référence à l’empereur Cuauhtémoc. Ce dernier figure d’ailleurs sur la proue du bateau. Il a des sister-ships, le Guayas (Équateur), le Gloria (Colombie) et le Simon Bolivar (Venezuela).

C’est un habitué des défis du monde marin : traversée de l’Atlantique en 22 jours, passage du cap Horn en 1993 entre autres.

(source Wikipédia, en savoir +)

.

Le Cuauhtémoc, lors des fêtes du fleuve et de l’Estuaire de Bordeaux – 27 Mai

.

ooOoo

.

Autres vues du Cuauhtémoc depuis le BATCUB et la rive droite :

ooOoo

.

En savoir + sur la fête du fleuve :

ooOoo

.

Revoir l’arrivée du Cuauhtémoc avec son passage sous le pont Chaban-Delmas

Sud-Ouest du 25 Mai :

(clic pour lire)

(clic pour lire).

ooOoo

.

Le Cuauhtémoc sera présent à l’Armada de Rouen